写在开始

上周末写了篇《这些年对架构的思考和当下的AI时代》,这周末又没哄孩子,再搞几篇业务、实践相关的《聊一下营销》,这部分会是一个两部曲,从营销的关键方法、到实用手段的共性及背后“效率、效果”背后的产品层(产品、设计、技术)的能力体系,一次性产出。

第一篇内容重点有:

- 「知彼:意愿和能力、XX和XX」除了大水漫灌,我们应该对哪些人进行营销,有哪些指导

- 「意图的伪装:真实意图、权益敏感度的注意力战争」对于不同的特征应该以什么姿态、姿势来进行营销

- 「创新的扩散:个体和群体其中的裂变营销」营销中个体和群体之间的关系,别笑,你试你也过不了第二关

- 「分配游戏:用漏斗给预算加杠杆」没有无限子弹、不好大水漫灌,营销中资金的时空分配应该怎么玩

- 「小学数学:蓄水池问题」入水、出水、泛起营销的水花,终身价值、利润问题

- 「竞争态势、博弈方法」优势高打底、第二名优势中不同的营销姿势

1. 营销、B端营销、C端营销

老手可以直接跳过第一部分,跳到2. 知彼:意愿和能力、XX和XX,也求专家们抱着批评的视角,多指正和补充。

营销,是我们对目标最直接的影响行为,它的意图、影响力、做功方式都是最贴近目标的,重要性不言而喻,每家公司主动或者被动的都在营销上投入较大的比重。

营销并不是一个很直接的业务环节,它往往服务于不同的业务目的,比如说XX增长、生态活跃、商业模式演进、品牌、心智等等,常常「客、量、额、利、ROI」等多种目标都是营销的服务对象。营销团队,在很多公司的团队呈现有独立的营销团队,或者每个细分业务团队都具有也对应营销职能的子团队。

营销由于面向的对象(客户、用户)的差异性,大致会分为B端营销、C端营销,如B端营销又会因为场景的差异,衍生出商家、创作者、广告主、XX机构、大C(评论家)等营销场景,这些对象甚至在某些场景是一波人、或者一个人,比如说电商、外卖、直播场景下的商家、广告主、主播。

B、C 营销因为场景的差异(本质是对象的「用户心智 + 贡献价值」不同),导致要的不同(用户需求差异),所以B、C营销使用的「渠道、手段、策略」(运营三要素)都是不同的。本文会以B端营销为切入点讲一下背后的方法。

百科给出的定义是:「营销是商品或服务从生产者手中移交到消费者受中的一种过程」,关键点是“促成交易、服务”。比较抽象,先看一些例子和解读,对营销有一点体感:

- B端营销

大家对B端营销的感知可能没这么强烈,就下面这个图,目所能及的创作者、up主、答主、商家、广告主、MCN、司机、骑手,面向这些的,做出的激励、扶持、招募、引入等n多动作本质都属于B端营销的范畴。

B端营销面向的群体相对较小,但是头都很大,这部分对于平台生态更多的是提供「供给力」,同时还为平台直接贡献收入,比如商家分成、比如广告主买流量。

B端营销通常会有一个承载的场子,比如说创作者中心、商家中心、骑手端等等,借由这些场子呈现XX激励任务、XX成长计划、XX比赛榜单、XX辅导、XX活动等n多形式的可见的营销方式。同时还会 伴有「电话销售」「B端品牌广告」「触达&邀约」「当兄弟」「喝大酒」等传统营销方式。

关键词:头大、门槛相对高、奖励相对厚、长线且相对复杂

- C端营销

C端的感知大家都很清晰,天天接触,目前C端营销呈现的方式,主要集中在广告、活动、短信、电销等几种模式上,现在的互联网,通常不管流量渠道如何,最后基本都会落到线上、线下的活动上,主打就是亲民、好玩、占便宜。B端营销真的应该跟C端好好学习一下,让班味别那么浓。

关键词:普通用户、简单直接、常态化存在但周期短、奖励单薄;

2. 知彼:意愿和能力、XX和XX

营销是距离业务目标最近的行为,也是会直接接触用户的行为。所以,第一个要弄清楚的就是,我们面对的用户/客户是谁,如何让他们去购买和使用我们的服务和产品,我们产品&服务对于他们的“喜爱度、价值贡献、上手门槛”如何,他们想要的到底是什么,他们分别使用、购买之后会给我们带来多大的增量能达成目标,也就是他们距离我们的目标有哪些差距,我们距离他们的预期有哪些差距,这部分差距的就是我们营销需要发力的点,让他们克服困难

比如创作者场景,给多少钱和辅导,能让他发多少作品、因为他们的作品带来多少访问,能完成目标

比如商家场景,给多少补贴,让他成多少单,能完成目标

比如广告主场景。。。

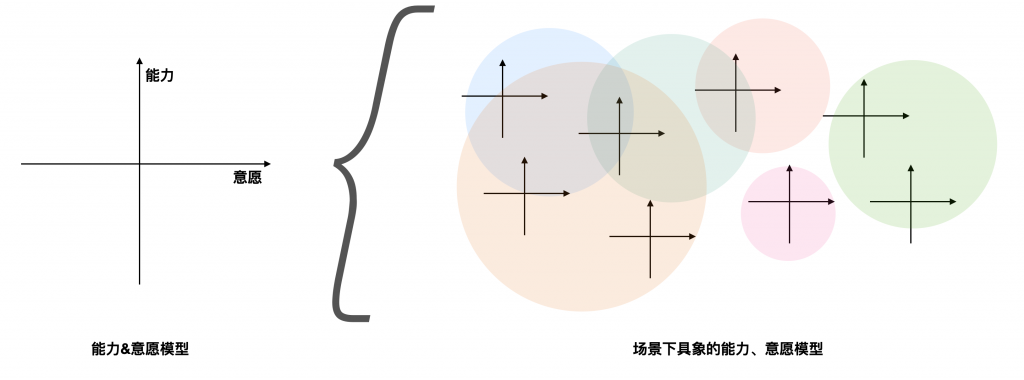

这些背后是一个完整的「能力和意愿」的问题,跟情景领导力异曲同工,不妨就给画几个象限,能力高&意愿高、能力低&意愿高等。

先搞定对于产品本身的能力和意愿,再解决营销行为本身的能力和意愿问题,好的营销应该是用无门槛、高喜爱,来弥补、忽略、置换产品和服务本身的能力和意愿的差距。

首先能力高&意愿高,那就在引入、流失两个环节费费心思,让他们持续勤奋就行;

如果能力高&意愿低,这是我们最优的做功对象,以某些手段唤起意愿即可(比如说活动、激励),手段的方法下面会说,不急哈;

如果能力低&意愿高,重点的不是补贴,是辅导(B端就是循序渐进的指导、练习:发文、直播、投放技巧;C端不好搞,没钱就是买不了啊,不如开个消费贷?)

如果能力低&意愿低,人总是有优势的,拆到细分场景看看呢,不适合直播、适合发文不;不适合拉人、适合长签不;不适合卖货、适合讲故事不;要是拆完还是那样,及时止损吧,别花精力和成本。

意图和能力是首要面对的最重要的问题,去向下细拆、贴标,去贴合不同的场景,用不同的营销手段才是合理的,这里举几个场景的例子,都能挖出来对应的潜在的差距、待做功人群,比如:

电商购买「支付能力 × 价格敏感度」、「复购频率 × 情感认同」、平台入驻&商家加盟「风险承受力 × 创新接受度」

当下的短视频社交领域「社交活跃度 × 内容创作能力」、半C半B成长期的「内容创作能力 × 分享意愿」

创作者去主题创作时的「时间充裕度 × 任务复杂度」

PS:你的目标可能没法直接做功,但是用户的行为可以,绕弯子找一下与目标关联度最高的行为,直接上。

3. 意图的伪装:真实意图、权益敏感度的注意力战争

要进行营销,本质上就是以“一种极度合理、易接受的方式”把权益和信息(不一定是现金价值哈)给到用户,过程中达成业务目标而已。所以熟悉我的用户之后,营销的下一步是,让你的目标合理的变成用户的目标的过程。让他自发的想替你把活干了。

补贴始终是营销最好的手段,但是别都直接发钱,虽然做公益是个很好事儿,但毕竟是商业。

3.1 打工人、创业者的差异

一定不要让用户有“打工人”的干活思维,而是“有一个大V梦”、“天上掉馅饼”的成长、获利思维,这个视角一定要变。 对用户的刺激,不一定是给多少钱、他就干多少活,也不是钱多了就能干好。

一直在说,花钱买量、花钱买量,可千万别真干成了花钱买量,奔着买量,C端羊头尚可贡献一些价值,B端真的不好打正,比如创作者,到底有多少用户在水视频,哪怕设置个播放量,转发一波,群里的互看、互赞真的不要太简单,临时现场的“数”是有了,生态呢、增量呢、预期1k播放后的持续上涨呢?

这里的伪装过程,是一个既要又要的过程,既要让用户没有打工思维、又要让用户看到获利&成长、还要让用户心甘情愿的把事儿干了

3.2 敏感度问题

权益价值 = 现金价值 + 情绪 x 用户敏感度 x 权益表达(更新下自己的公式),权益价值关键不是会计账务上的现金价值,更重要的后面那一堆。

现在的人对营销是反感的,唯一还剩的点,就只剩“占便宜、爱炫耀”这些劣根性了,这个放在C端基本是事实,我们要尽可能的降低厌恶感。但是对B不是的,B端很多时候扮演的是对象的生存手段、获利手段、价值实现,这个不是参与视角,是“工作视角”。

C端用户对于营销牵引,自由度极高,就是好不好玩,有没有一点小便宜。B端,因为总会做出选择,解决的大概率是选择意愿问题,而且相对理智。

- C端营销 – 关键是心理特征构成权益表达对于情绪(惊喜、愤怒、共鸣)的撬动「第一反应」

有一些极度好用的心理特征,尤其对C端特别好用,「损失厌恶」还有两小时到期、先把钱给你,损失带来的痛苦是同等收益快乐的2倍;「锚定效应」第一眼是999便宜898,让他看到原价、让他看到优惠、再让他算一下;「稀缺性」哪怕不稀缺,勋章、签名照、演唱会编码、刻个字,让他爽起来;「从众」3w人已下单,你的好友有20个正在看/玩;「即时满足」恰好奖励撞到了你头上,恰好机会来了,下一次更简单;「折中心理」难度高中低三个任务,中等任务奖励和高等差不多,难度高等的可以难一点;「参与感」让你的照片,成为爱豆的tifo呢;「框架效应」90%无添加、10%添加剂,你选哪个?;「0成本」现在发个视频免费拿到1000点助推。类似的还有极多,比如新奇感

- B端营销 – 关键是用户敏感度的精准把握「长期主义」

B端不太一样,用户相对冷静、有大幅的获利、价值目的,而且群体较小,每一个都很珍贵,对于B端摆脱“打工人”思维是关键,因为他真的在打工。你在为他的成长、获利助力和负责,真诚是关键,然后建立信任,然后才是辅以这些心理特征,突出权益的透出,弱化门槛的体现。

比如说我帮你投广告,更专业,付了钱不用管,轻松达到转化效果,而不是XXX元XXXX流量,还得让他算个账;

比如说1分钱获得价值100块的流量,最近有很容易爆火的话题可以拍,拍的好了我帮你打爆,而不是发个对应话题视频赚1个XXX播放的流量券;

比如说就是想打工,那就真的切切实实的看到钱,但是要有精品,激励程度极大,一条视频多少钱。

说到这儿,B端权益同时要解决效率问题,应该是原有产品形态的快捷方式,而不是复杂版。

3.3 动态的权益

现金价值、权益表达形式 都要根据 用户情绪、用户敏感度,做动态的物料、定价设计。绝对不要只做一个动态定价,权益视觉层面的表达,比想象中的重要的多,尤其是在技术同学、B端产品 一定不要忽视。(并不是广告才有动态物料)

不同特征的人应该面对不同的权益、不同活动时期应该是不同的权益、好用的权益要建立心智,不好用的权益要及时汰换,小成本试错。

这个几乎是常识,但是有几个技巧在,用算法收敛出几个“异常聚集”的数值,这就是权益的冷启环节。

4. 创新的扩散:个体和群体

钱只是账面价值,但获得钱、花掉钱的个体过程,会产生对应的群体效应。成就、荣耀,也是一样的。以钱的影响力撬动营销效果才是关键,而不是花钱买量,就像股市割韭菜,割的不是前期低位进、甚至场套现离场的。

很多营销活动,说是对某些群体的营销行为,但是说到底,是个体的,每个用户都像一个孤岛,甚至分享拉人的时候,对方也是我帮他砍了一刀而已。区域特征、圈子特征、头部效应都没有发生的伪群体营销。但越是小镇、越是小圈子,传播效应、群体效应会越强。

4.1 从链接到感染,找到关键节点:爆款(人、事都行,但最好是人)

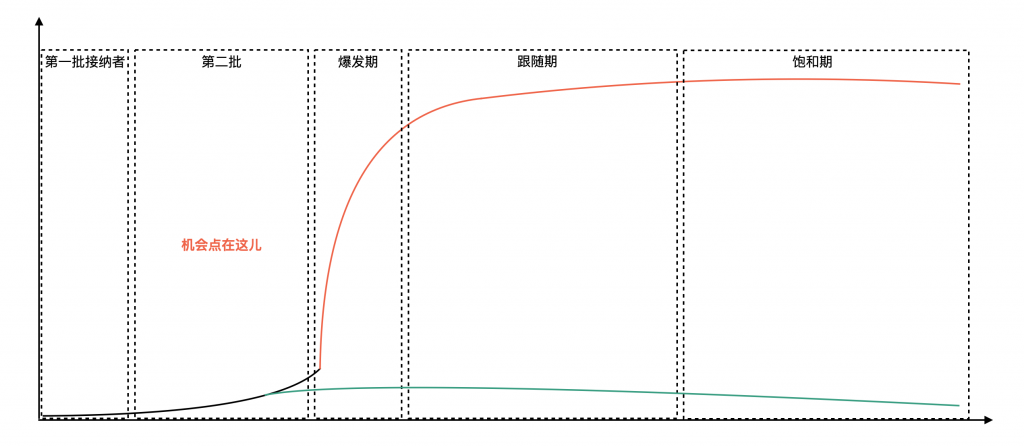

最近在读一本书叫做,创新的扩散,传播学个人感觉是当前营销时代的基础。创新的扩散,先默认你的产品是好的(当然,产品为王),“背包客(首批接纳和尝试者)” 做出了第一波尝试,这些用户就是所谓的种子。两件事,让种子持续生长、让种子被看到。

背包客证明的是个体意愿和潜在可能(有个误区,这批人大概率不会出现意见领袖),第二批接纳代表了可能落地(这波才是关键,前一批大概率是接受程度高),让种子持续生长,挖掘大众认可的相似的种子(不是你认可),人为的制造成果(比如说降低门槛、专人辅导等等),建立起他的骄傲感,打造成标杆、样板。然后人为的要进行记录,传播给大家,榜单、标杆、示意就是很好的途径。

区域、圈子、头部(每个阶段的头部)是关键

比如圈子,说小米的100个极客,这是第一批的接纳者,但是圈子的影响力可以快速渗透到下一个数量级,这是一种很典型的高密度连接体的传播过程,然后这群人再向外进行对应的传播,类似的还有早期的keep 线上马拉松,早期“毒”,都是经典的例子;

比如说地域文化,不要只想着黑,邻居、小学同学、领导他老婆,这些都是非常直接的影响力,既要看正向、也要看负向,负向的传播可远比正向快;

比如说头部,尤其是各个层级的头部,触手可及的榜样,是最好的激励方式,尤其是悄悄帮帮忙。

4.2 群体的自发扩散:裂变营销

“别笑,你试了你也过不了第二关”

利用社交营销的本质是“让用户替你做广告”,这个几乎是业内的共识,除了产品力,营销关注的是人性的弱点。

让分享代表身份 -》 打造搞影响力个体 -》熟悉、相似的也在XXX -》建设公域的扩张渠道

不要驱赶用户进行扩散,比如说“邀请好友得奖励”,我为了得奖励才邀请,还是在打工,“你朋友也在用/玩/看”、“你排行第三,看看第一是谁”,虽然看上去只有文案的变化,但是背后其实是整个裂变机制的差异。

打车的时候,有没有经常听到司机电话/对讲机在聊,你上个拉了个去哪的,现在去哪,这么远,可以啊;骑手在餐馆门口一起聊,你今天跑了多少单,我今天跑了多少单;创作者之间会说,为啥你的文章/视频比我的消费好,我感觉没啥差异啊,推荐算法有问题,还是运气好。

应该从这些例子发起,对应的裂变、榜单、POI、关系链、亲密度都是核心内容,但是不要忽略了“小便宜”、“牛逼” 这才是分享、裂变的本质。

C端的裂变,要考虑用户的负担;B端的裂变,要考虑人性的一些劣根性。要让有实证的爆款,来打出冲击波。

5. 分配游戏:用漏斗给预算加杠杆

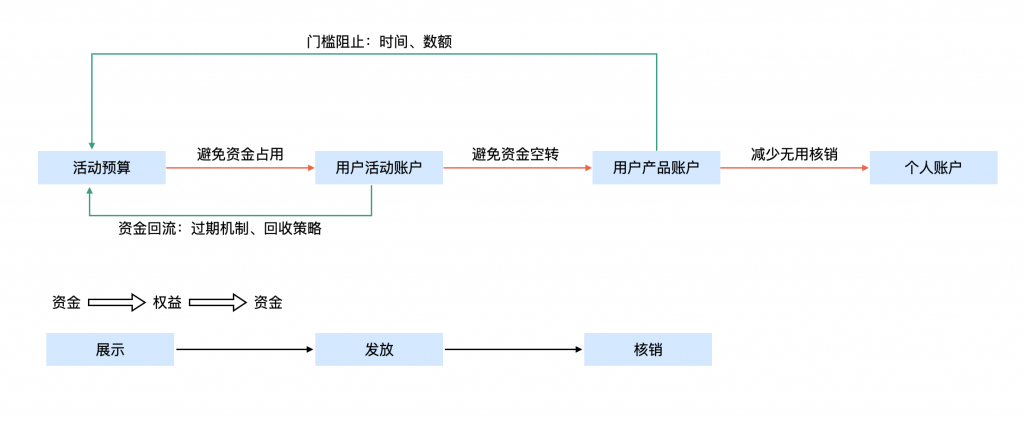

并不是你有多少预算,你就只能在营销中用多少钱,时间、空间、规则带来了太多的漏斗,这些漏斗就是营销里可以腾挪的空间,也是你打高ROI的关键,钱,多花、错花、少花都是资损,机会成本才是关键。要第一时间,把钱花在该花的人身上。

5.1 时间的资金分布

- 时间分布

B端营销、C端营销的时间特征差异还是很大的。

C端流量的短时非常明显,广告、触达这些倒还好,最主要的是现在高频使用的活动。活动的短时特征体现在,要么第一天拿到自然峰值、要么“晚会”、“盛典”等爆点,打出峰值,总之,总会在那一两个小时刷完50%的流量,那一天搞完80%的流量。流量是这样分布的,预算也应该是,很多活动设置单日上限,流量空转一波,接下来会变成想花也没地儿花。

所以,活动就不能“冷启”,前面说的那几个权益定价的敏感值、敏感的物料等等非常的关键,其次活动策略的调节,应该至少是分钟为单位的,要提前设置实验组,几分钟就收敛出合理的阈值。第一天迎接流量峰值,并不是一个好的选择,先蓄水造势,在准备好后人为引爆会更高效。总之,第一天、爆点是成败的关键。

B端营销具有长线、工作的属性,用户并不喜欢花里胡哨,用户更易接受长期建立的心智,偶尔在此之上来一些爆点解决疲劳度的问题即可。除了爆点,预算是比C端营销要均匀的,但是不同的群体分布差异是很大的。

- 时间约束

用高效的权益和获得方法去撬动目标量,越ROI越高,钱效越高,这个是最基础的,也是大家所熟知的资金效率。这只是资金效率的入门,接下来支付、信贷、保险这些金融业务背后的资金效率方法,还有后面营销利率要讲的终身价值,才是真正的钱效。

经济学有一个很经典的概念,“利息是钱的时间成本,利率是钱的价格”。对于营销场景钱效的关键,就是利息和利率,钱玩的好,很多时候是近乎空手套白狼的。

你的总预算应该是:预算 + 预算的时间成本

【预算利息】

“权益是一次性的活动,但钱不是一次性子弹,不要划等号”,不要让钱空转,闲置/无效时间越短,成本越低,也就是钱效越高

减少真实资金的无效持有时长,要么快点提现、要么快点回收、要么基于提现率逻辑上回收预算(总有人不提、提不了),一份钱是可以被重复、多次使用的,付出的仅仅是利息而已,减少时间就能同比减少利息,尤其是那种开局给200块,这会儿把预算扣掉一到到活动结束怕超发,真的没必要。

比如20w预算,开局发10w天降红包,2天内有效,提现率30%,最大提现率50%,那就50%计入预算,现场仅花5w,有2w只是占用了2天而已,仅有利息成本(在营销场景属于机会成本),那就用这2万拉一下次留(本质是预算利率下压,让利息也带来收益),找回来。

关键词:权益回收、提现率/核销率、预算占用的时间成本

5.2 空间的资金分布

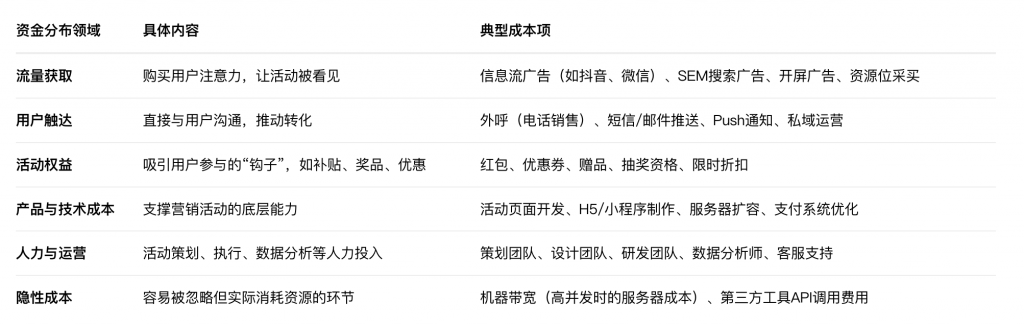

用钱的地方有很多,一场大的营销行为,通常是多手段的,比如说流量的购买(买feed、投广告、资源位),比如说触达、外呼的成本,比如说活动中的权益,比如说产品、设计、研发的成本,比如说背后的机器成本。把钱花到必要的地方,关注到隐性成本,不要最后一算账,ROI打不正。

虽说是空间上的分布,更要考虑时间上的成本投入,除了必要的支出外,资金的重心是不同的,前期的流量获得(精准投放)、初期的权益激励、中期的触达拉回等等。

有两个工程化的技巧可以用,先解「瓶颈问题」,营销活动效果最薄弱的地方,比如申请了几百万预算,结果只来了几千个人;然后「区分杠杆型和消耗投入」,比如说push、短信发了就算钱,效果广告买的就是真实的量。

6. 小学数学:蓄水池问题

用户从入水到出水:用户终身价值

营销的影响力是长远的,不是一蹴而就的,这也是营销这门学科能长青的原因。如果把我们产品生态、服务生态看作一个大池子,用户从进入池子,到离开池子,所贡献的价值之和就是这个用户的终身价值,做营销需要考虑的是终身营销成本,营销是会分别作用于入水口、出水口、池子本身的。

【营销利率】

还记得前面聊的利息和利率吗,利息是钱的时间成本,利率是钱的价格。前面讲的是预算的利息问题,这次来讲营销利率(成本创收)。 利率 = 资金的“价格”,营销利率的本质是用低成本资金(甚至“借”来的钱)去换高回报。

- 金融利率:借100元,一年后还110元,利率=10%

- 营销利率:花1块钱,能带来多少回报?(比如花1元广告费,带来5元GMV → 实际“利率”=400% ROI)

比如花10万做活动,带来50万GMV,扣除商品成本后净赚20万 -》实际利率=200%,比如除了本次购买行为,未来还会带来更多的价值、也会花掉更多成本(比如挽留成本),特殊case要特殊分析,比如之前看到美团的观点:商家视角(利润=单量 * 单价 – 营销成本)不一定是严格的线性关系,商家更关注付出成本和订单量*客单价的博弈关系。

既要看到入水口、又要看到出水口,现在的互联网状态更重要的是入池后的价值产生,所以不要让一个人/团队负责入水、一个负责出水、一个负责入池,而是按照场景拆分,你负责这批人,你负责这批人。目标的拆解会带来局部繁荣、大盘逆势。

既要关注个体、也要关注群体

用户终身价值的衡量不只是单点的,要关注规模效应,这个是前期拉势能、后期防止恐慌散场的能力。

当出现规模效应之后,随着规模的扩大,商品成本减少,规模越大成本越低。也可以叫“规模经济”。各大平台都是这么玩的,抖音电商、美团、阿里、拼多多、京东这些大型的电商平台,仔细想想都是这种模式。

这里通常会和「边际收益递减规律」冲突,其实并不难理解,粗暴点来说,边际收益的理论是一种更极限的思维,描述无限膨胀状态下的我们应该适当控制最优规模。而规模效应描述的更像是边际收益递减前做规模所处的阶段。

常用营销方法来促成规模效应,挖掘供需关系、扭曲供需关系,以价格扭曲、氛围扭曲、情绪扭曲,来制造个人、人际关系、社会的矛盾来扭曲供需,引战经济、从众消费、吵架经济、冲动消费、你值得,不都是这样玩起来的嘛。

7. 竞争态势、博弈方法

同向为竞,相向为争,所以在面对竞争的时候,通常会有两种态势,看清市场的供需状态是关键,然后是「以竞争调生态、用差异打竞争」

7.1 高筑墙、广积粮,用“系统性优势”碾压

第一名最大的敌人是“用户习惯”、“固有认知”,当用户习惯你的产品、信任你的品牌、依赖你的生态时,竞争的本质就变成了“规模化的如何让用户离不开你”,进而产生对应的虹吸效应。

第一名最擅长的是将竞争拖入“纳什均衡”,双方都无法通过单方面改变策略获得更大收益的状态。谁选择正面硬刚,就陷入了烧钱陷阱,所以要差异化竞争,达成动态平衡,虽然第二名很难受,第一名的日子也像是吃了个苍蝇。营销的侧重点,应该是高度优势场景的粘性架构建立的同时,建设生态布局,让生态走向健康。

对于优势竞争,除了“让用户离不开你的主站场”,营销工具已经变成了袭扰武器,在对方的优势领域,持续干扰,就是恶心人。

7.2 第二名竞争

- 差异化

不要硬刚已经充分建立粘性的那些用户群体、商家、创作者,而是聚焦空白区、对面的低效区,同时要关注自身的优势,然后使用营销工具进行打击,不要和第一名比资源。

对于爆点的诉求,第二名是更强的,面对虹吸效应,普通的营销策略生效的概率不大、ROI很难打正,爆点本身对公域流量的影响力,而不是平台对于公域流量的影响力。所以营销的前期重点,应该放在爆点本身,然后让爆点给平台进行营销,引起情绪、氛围的共振,先B、再C。

- 规模上的成本优势

之前看美团和饿了么的竞争分析,学到的,也分享给大家

第二名存在“规模优势”的,比如通过补贴来抢市场的时候,相同金额的补贴第一名可能因为规模巨大,是扛不住的,第一名只能选择局部战斗,优势打弱势。

市场份额、利润的制衡关系,我们的惯性认知是市场份额的争夺多数时候会透支业务的利润,所以目标制定也会考虑这个关系,比如市占不掉的基础上追求更高利润,比如利润不掉的基础上追求更高市占,但存在各种阈值,比如当市占到达七三开,对手再从你的手上获取增长,所付出的代价就会几何次方放大,这也是大打小的关键。

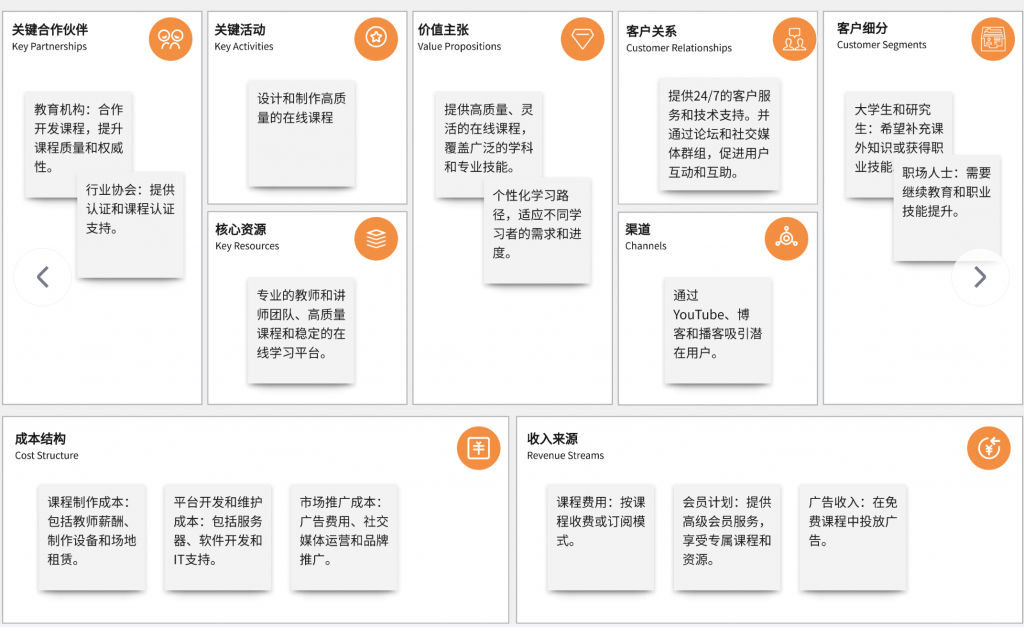

PS:商业画布,活得好、有壁垒、抗风险、做贡献。大家可以思考一下,营销活动在其中的目的和角色。

写在最后,这是第一篇,下一篇聊具体的方法