工作满七年,好久没动笔,手痒整一篇。

重新再聊“架构”这个话题,四年前写过一篇《如何有效的进行架构设计?》,本篇打算从“有效”到“做好”,以架构师如何“做好”架构出发,务虚的方式来务实。

- 架构师

架构,在工科相关的工作内容里都有所体现,比如软件研发中的技术架构、产品架构,建筑领域、机械领域等等也都有大量的相似工作和工种。架构还是工程师们,用于吹牛逼的利器,“要是我来做这个系统,XXXXXXX”

架构师是一个相对软性的职能,或者说兼职技能,除了专职的架构师,一线的开发同学需要具备架构能力,管理者(更准确是Team Leader)也应该具备,但凡负责「架构+开发/管理/等等」工作内容的,都可以被看作是架构师。

- 架构工作

架构工作就是让系统建设变得有迹可循、有主有次、满足当下、适应未来的工作。架构是人才&时间&资源极度压力下,环境处于长期不确定的工作。也是一个经常要在打嘴炮、深度思考来回切换的工作。

软件架构的初步产物是一张蓝图(建设说明书),中期产物就是系统本身,中后期的产物是系统的更迭指导,哪些可为、哪些不可为、在什么时机应该以什么姿势做事儿,以此满足架构“可扩展”、“易理解”、“高性能”、“高稳定”、“低风险”、“低成本”、“安全性”等等一系列的架构考核和描述。就是这些东西延伸出一堆,比如:面向对象原则、AKF等实践方法;SOA架构、微服务架构等架构理论;领域驱动、风险驱动、质量驱动等指导方法,太虚不聊这些。

架构工作,除了对于软件本身的向内的建设,还应该包括:人的架构适用性(人性&组织)、业务的架构适用性(业务趋势&未来)、架构成长性(技术环境的成长)。技术不是自嗨和炫技,我们不可能满足所有的架构要求,也不应该满足所有的架构要求,适宜的才是好的,适应的对象就是“人性”、“业务趋势”、“技术环境”。尤其在国内几乎90%都是业务研发的状态下,人性&组织、业务趋势&未来与架构会成为决定架构成败的关键因素。

聊架构的场子,很多时候是一种合理吵架的场子,架构理论就是吵架的依据。

- 我的架构经历

一直在折腾自己,经历过的软件系统比较杂,现在在做B/M端相关的运营平台;之前做过很长一段时间活动工厂(低代码之上的活动生产,独立的活动、玩法、权益体系),经历过好多年的春节巨型活动,像是央视春晚也都参与过;也搞过支付(当时的支付宝余额),做过资金效率;刚毕业的时候,在百度还做了一段时间广告相关的DSP系统,也给广告数据传输啥的打过杂;之前实习的时候还搞过交易,当时还恰逢下单流程重构。

这些经历让自己天然的对架构感知更强烈,而且职业生涯初期就有意识的建立架构思维,骂过很多系统,也见过成功的案例,自己操刀了大大小小模块、平台,有不少值得吹牛逼的作品,也有很多想重来一遍的工作。

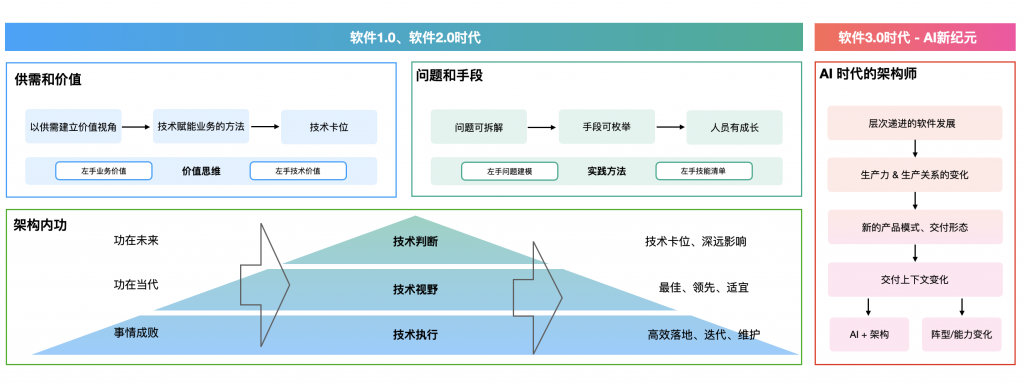

本文主要内容有:「架构的供需和价值」「架构的问题和手段」「架构内功:执行、视野、判断」「AI 时代的架构」。

2. 架构的供需和价值

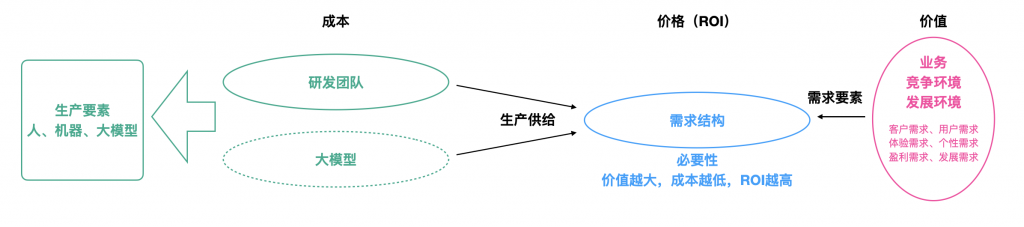

价值来源于需求,价格来源于供需,市场上一切皆是如此,架构也是同样的。要做架构,首先要建立的是“供需视角”,架构是生产端的活动,首先要回答的是为什么需要?需求的程度?的问题,这个问题是方方面面的,还有在满足需求之后,除了被动的满足对于架构的诉求,架构还要主动的贡献业务价值、组织价值。下面我们细聊。

2.1 环境对于架构的诉求和要求

不同的业务环境、不同的发展阶段、不同的人员素质对于软件系统的诉求都是不同的,这些诉求是环境对于架构的第一性需求。就是核心的北极星目标,还有预期伴生的约束指标。比如一些“完成比完美更重要” 的论调就是在某些特殊情境下发生的合理呈现。

比如运营平台,需求量极大、个性化要求极多、M端对体验要求极高、B端对于运营同学是干活儿的效率工具,极度灵活下的扩展性和适中的性能体验是建设的指导;

比如业内现在的支付平台,一分不能错,支付要快,需求量还好,稳定性(可用和数据一致)为王、性能要求屈居第二;

比如建设初期的活动平台,创新诉求、需求量大且多样、对C体验高,分级的扩展性(for 巨型创新的、for 常规简单的、for 例行微变的)是平台的长期目标,架构对于体验的保障(比如前后交互中的主动推送、平响性能)是中期的关键,活动平台的实时数据链路、洞察分析建设可能是后期的重心;

组织的人员构成和架构是互有诉求的,站在当前组织视角,要看清当前的人员构成,让团队不同能力的同学都能在架构不同的位置发光发热才是好的,或者说架构能大幅度的降低高阶人才诉求,降低团队成本也是好的。小部分场景阵型要随架构变化,比如支付场景,天然的对于老师傅的诉求就是高。

架构的产物应该是符合人性的,架构成败的关键很多时候就是人性的因素,符合操作/写码习惯、符合各方利益、符合惰性,越是符合人的“劣根性”越是容易成功的架构。

2.2 创造需求和价值:技术赋能业务

对于2.1 做一下延展 — 技术赋能业务。这是技术同学频频听到的要求,尤其是老板对你发生更高的要求时反复提及的一个观点。技术赋能业务,本质上是在架构满足环境的诉求之上,以技术工作,推进业务的发展、引起业务变革的工作,这个过程是以架构视角发起的。

很多时候技术不熟悉业务、业务不熟悉技术,事情在以需求的方式,职能间协同落地,这种方式很多时候并不是很有效,有弯路可太正常了。

还有一种更佳的方式,简单来说:“和业务保持站位一致,以技术视角给业务建模,找到其中技术可做功的点,完成背后的系统建设/优化”,比如转化链路背后的交互形式、性能的优化;活动效果背后的秒数/分钟级数据洞察和调参,运营平台业务决策背后的AI分析提效又提质,资金效率背后的信息流&资金的时空分析等等等等,这些都是技术赋能业务。

把自己当成客户去了解下业务、把自己当成用户去体验下自己的产品,多以经营视角、用户视角、甚至合伙人、投资人的视角看问题,围绕自己的技术广度,很容易就发现了可做功的点,甚至因为你的技术创新,发生变革都是有可能的,如果还不清楚怎么做或者没有体感,翻一翻公司的颁奖记录,看看各个技术项目,是为什么拿的奖就清晰了。

PS:职能思维是阻碍自己成长的最大因素,拿掉“我是一个后端”、“我是一个测试”、“我又不是产品”、“我又不是业务”这类思维模式,反而可以更快的切入到技术赋能业务当中去。

2.3 可量化的供需:什么是好的?什么是恰到好处?

首先把环境对于架构要求(体验、稳定性、需求量、交付周期等等)进行收集,然后进行建模转化为一系列的技术指标,你会得到扩展性、性能、数据一致性、故障恢复时间等等一堆指标,这些看似模糊的词儿都是可量化的,建立起一个评价体系,比如平响时间10s、1s、100ms、2ms。

然后定义什么是好的?什么是恰到好处?什么是未来的要求?用户/客户需要多少,就是就是技术做好的标准。把握好这个度很重要,很多时候甚至系统够用了,供大于需,可能会被夸,但是“工作的价格”就相对廉价,追求成本 + 指标的平衡才是真的追求极致。当下不用建设到未来的预期,但给未来打出1~2年的技术提前量就好,比如说性能等指标,需要的时候很轻松就能优化到就行。

2.3 技术卡位:看得懂追不上、追得上来不及

我们处在一个竞争环境当中,业务开发场景下,技术是没有门槛的,但是技术工作是有成本的。

这是之前听一位老板分享时学到的观点,“技术工作、尤其是架构工作做到什么程度是好的?技术之于业务有不及业务诉求、满足业务诉求、技术给业务卡位三种状态,最好的状态是技术卡位状态,让竞争对手,看得懂追不上、追得上来不及”。技术工作的成本就能打出这样的卡位效果,竞争对手了看懂要做了,我们已经做完了,哪怕对方很快追上,我们已经建立好用户心智了。

3. 架构的问题和手段

架构工作面对的问题,按照具像化程度分,大概分为模糊问题和明确问题,系统的规模越大问题越模糊,很多时候到手的仅仅只有一个命题,比如成本下降、比如体验变好,甚至“把你负责的系统”整好一点。但是换个视角,问题越模糊,架构的意义的越大,对架构工作的诉求就越强,是个好事儿。先低分辨率看问题、定义清楚后再高分辨率解问题,会变得无比简单。

就记住一句话:问题可拆解,手段可枚举,人员有成长

3.1 问题可拆解

对于模糊问题的求解,通常会经过 定义、建模、转化 三个阶段:

首先要定义清楚“事实问题”是什么(要讲事实、讲现象、说变化和差异,问题的本质就是与预期的差异),在由模糊定义为可量化的明确定义(即使这个问题很庞大),比如说粗暴的把体验变好 -> 变成客户满意度,这样也比一个体验变好强。

其次,围绕一些拆解原则,把构成庞大问题给解构,站在架构视角应该叫做问题的建模工作。

比如客户满意度的核心组成模块,由交互形态、平均响应时间、反馈途径等构成,比如平均响应时间又可以往下继续拆,结构出来关键的组成部分。每个组成部分的优化工作又可以根据体验的多层次模型(比如最简单的可用、有用、好用)重新建模,构成影响体验的问题模型,最后将诉求转化为具体的技术指标,让其可被评价,这些拆解又建模的过程就是白盒化的过程。

3.2 手段可枚举

面对问题,大多数业务研发同学,尤其3~5年变成超级熟手的时候,通常会发现“技术也就那样”,就这么些招式。事实确实是这样的,只要经验足够丰富,在你的领域里“招就是这么几个”,三板斧异常有效,新人顶多就是这几招的熟悉过程、或者多踩几次坑的过程。但是也别小瞧,事实上知道什么场景,三板斧该出哪一板已经很了不起了。

既然事实如此,如果你是架构师,那就建立一个问题技能清单,打个表,让大家需要的时候查一下就行。比如:

画出逻辑架构,指出想保障扩展性,通常有哪几种方法,什么时候用规则引擎分离变化、什么时候用总线解模块依赖、什么时候上策略模式、领域到底怎么划;

画出运行视图,性能优化可以怎么做,什么时候剪短IO链路、什么时候异步、什么时候批量处置、什么时候合理并发、什么时候缓存;

画出信息流图,数据一致性现状是什么样子,如果适度舍弃一致性该怎么舍,想加强一致性,又可以有哪些手段;

画出资金流图,资金流现状是什么样子,哪里链路长,哪里链路短,要剪链路,应该基于什么的原则,热点账户、热Key等典型的处置手段;

画出存储架构,什么情况选什么样的存储,切换存储的时候怎么切换没问题;

类似的场景还有很多,问题建模完成之后,对着手册找技能就行,让架构工作变成傻瓜式,是最理想的状态,而事实上,大部分公司这方面做的其实都差点意思,历史包袱口口相传、线上问题靠踩坑发现 才是现在业内的常态。如果团队搞不成,可以给自己建立一套这样的问题技能清单。

PS:手段不分高低贵贱,一把梭,也是很实用的、典型的架构形态。切记:技术不是自嗨和炫技。

3.3 人员有成长

一个好的架构迭代/演进过程是能带着团队和组织成长的,不同能力象限&程度的人/团队负责不同规模的问题、做不同程度的架构设计。尽可能让团队成员手上的工作拥有一点挑战,但是这个挑战不要太大,是最适宜的状态,避免团队处于滞涨状态,更长期就是士气低落且散漫。

另外,不仅是人员的排兵布阵,组织的协作阵型也是软件架构的重要组成部分,架构分工是有一些技巧和偏向性的,这个跟架构师、Team Leader、小组长的风格有很大的关系,要学会争取、要学会接受。组织的协同阵型,决定了上层系统的整体架构,也决定了子模块子系统的边界处置,不同的合作关系(准确是不同的利益态势、亲密度)架构形态和边界都是不一样的。

3.4 什么问题应该放在架构层面考虑?

但凡影响到架构指标的问题都应该上升到架构层面来进行思考,哪怕只是一行代码,这个度相对模糊。但是一定切记,不要站在局部,去看整个架构的方案合理性,一个像素永远不知道自己是个啥,要反过来去看那个影响整体架构的像素。

那些不影响世界的局部,比如说这个语法糖该怎么用,大可不必。

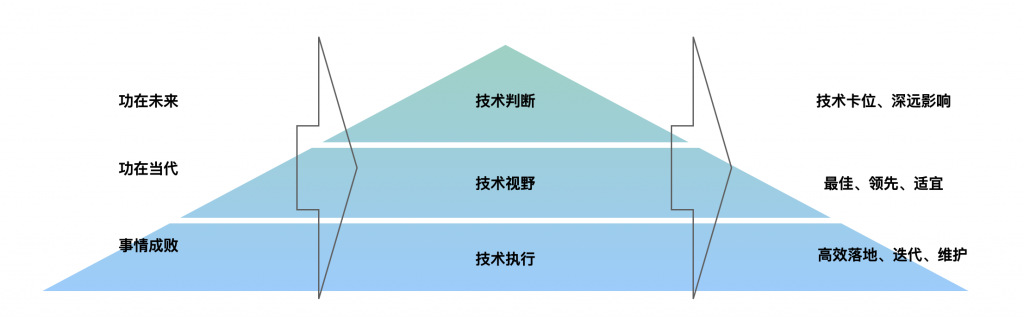

4. 架构内功:技术的执行、视野、判断

技术执行、技术视野、技术判断,是从小白架构师到高阶架构师的几大能力层次,是递进的。

- 技术执行

能使用基础的技能、中间件,善用一系列的架构方法和理论指导,进行架构的设计、系统的落地,设计出能够满足诉求的系统。这个标准大概会覆盖一线的执行同学和小团队的架构师,这个是基础,能高效高质落地是一切的前提。

- 技术视野

具备不错的技术视野,这个指的是:对于存量技术的熟悉、对于新兴技术的嗅觉、对于行业技术的了解、对于业务状态的认知。这个一层的要求开始高了,不仅要知道“什么是好的?”,更要关注“适宜和领先”,通常做事的时候,知道plan A、plan B,眼前是会出现n种方案的,其中可能包括了行业参照方案、使用新技术的、老技术攒起来的,并且大致知道各个方案的优劣势。

- 技术判断

技术判断力,我个人观点是“做技术”中最高阶的能力了,这里的判断力不仅仅是简单的比较优劣势,做一下方案的选型。而是:

第一,在新技术出现时,预判给当前架构带来的机会点,给产品形态或者业务、又或者技术生态带来的变化,比如当前的AI,会把产品和技术带到哪去,不少高阶的架构都给出了自己的判断;

第二,作出判断决策时,不仅决策当下,还决策未来,熟知当前决策对于未来的架构走向、甚至具体的技术导向的影响;

第三,不仅是单点的判断,更多的是“打出技术提前量”、“相似场景的最佳实践”、“之于业务,新的解决方案”、“带来更紧密的组织协同力”这类,有种“为程序员开山”的意味在。

5. AI 时代的架构和架构师

大模型对于当前研发的交付冲击真的太大了,不管是产品的交付形态、还是研发的交付模式,不管是for 效率的还是for 效果的,都受到了无比巨大的冲击,互联网公司收到的冲击尤甚(也可能是身在其中的原因),既然聊架构,AI 在当下是必须聊的,先从架构和架构师两个视角说下,后面也会单独写一两篇AI 相关的内容。

5.1 先说架构

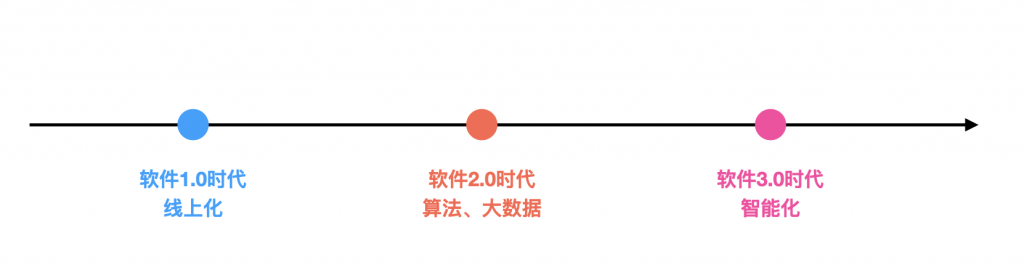

让我们来回顾一下软件工程的发展史:

「software 1.0时代」这个时代在以线上化为核心,个人计算机出现之后,大量用软件覆盖线下人工的工作,典型的代表“专业的办公软件”、“CRM 系统”、“工作流平台”这些桌面应用和简单的个人移动应用,软件承载的是业务和操作逻辑,关键词是「信息化」;

后来又到了「software 2.0时代」 这个是随着互联网爆发的,“搜索”、“广告”、“推荐”、“智能运营”、“精准营销”、“社交网络” 背后的系统就是这个时代的产物,在1.0时代之上,数据的逻辑开始被“训练”出来,软件工程的构成除了程序员编写的业务逻辑,更叠加了基于数据的个性化逻辑,关键词:「算法」「大数据」

当下到了「software 3.0时代」,大模型的发展,彻底把软件拽入了3.0时代,标准的「智能化时代」,ChatGPT、deepseek、可灵这些标志性的产物已经开始出现,模型在这个时代不仅仅局限于“基于大数据找个性化规律、线上化软件”,而是在「动态生成」上,关键词:「智能化」

整个软件工程,从“逻辑程序” 到 “逻辑程序 + 数据规律” 到 “意图理解 + AI生成”,当下的变化又是翻天覆地的,但是换个视角,人类本身就拥有最简单的表达方式“意图”,一个眼神、一句话、一个表情、一个动作,未来的交互可能是借由直接动作,或者直接构建在意图之上的软件体系,3.0时代和人类才是契合的。

“我想要怎么着” 可能会变成软件的构建方式、使用方式,现在很多噱头已经出现了相似的苗头,低代码 + AI Coding 之上的“阅后即焚的中后台页面”,音视频技术 + AIGC 之上的“想看什么自己生成”,搜索 + AI 之上的“DeepResearch 的研究报告”,都开始呈现出新的软件形态。

- 软件的发展是层次递进的

软件的发展是层次递进的,未来是融合的态势,大模型也不是万能的,但远比我们了解到的要强大,软件3.0 时代大概率是站在2.0、1.0之上的,但是会替代掉其中一部分工作、或者改变其交付、使用形态。AI + 的大概率会有传统的机器学习模型、传统的软件行为、用户行为心智。

一个是应用视角、一个是开发视角,业务研发更多的是模型应用视角。对于大模型的应用,对于知识的融合、计算、存储等知识处置能力会变得格外重要,如何将当下的动作、知识、意图给模型是当下的关键,MCP、RAG、Prompt、各种workflow 火起来的原因就是这个。让模型会用当前已有软件的能力,让模型感知当前软件时代的一切:数据存储、日志、系统、传统机器学习模型、标签体系,找到 “AI +” 是关键。

- 模型改变生产力:新的产品形态

经济学里有一个很经典的辩证关系“生产力和生产关系”,模型作为一种新的生产要素,目前已经在大幅度改变生产力了,生产关系变动可能马上就到眼前,未来的软件可能会变成动态的,产品的形态也可能是会随之改变。比如运营要一个什么样的功能,动态构建个工具后满足个性化需求;比如我们现在刷短视频,视频可能就是动态根据自己的兴趣生成的,不是海量视频排个序。

- 新:动态的交付 & 动态的保障

模型的到来,已经从「交付软件来交付需求」,变成「直接满足需求」,这意味着每次使用可能都是新的交付过程,我们有没有针对这个交付过程的支持体系,将变的额外重要,低代码、FAAS能力、云计算这些1.5时代的动态交付模式,可能会焕发新的活力。同时质量的视角会发生变化,因为每次都是动态交付的,所以每次的质量并不是得到保障的,质量要关注的:一方面是产物、一方面是模型能力,模型对抗模型可能会成为常态。

- 上下文的迁移

1.0 软件时代,软件工程的上下文是存在于软件中的;2.0 软件时代,上下文是存在于软件 + 大数据中的;3.0 软件时代,上下文存在于软件 + 大数据 + 大模型上下文。模型的上下文,可能会逐步替掉软件 + 大数据中的上下文,同时上下文的承载量变大,也会带来更大的契机,无状态白痴需求可能变成现实。

知识与上下文的联通处置是前面说过了,除了知识处置外,因为模型上下文的出现,可能导致传统的上下文变薄,可能意味着原有的交付模式、产品形态会发生变化,就像当年由算法训练的得出的上下文,替代传统软件的逻辑上下文的时候发生的变化。

比如说工程开发的厚重的上下文承载力开始没那么重要(原有工程上下文迁移到模型,可接受片段化开发);比如说推荐场景下,是否会分化成个性化生产(原有兴趣上下文的迁移到模型,直接变成我想看)、无推荐。

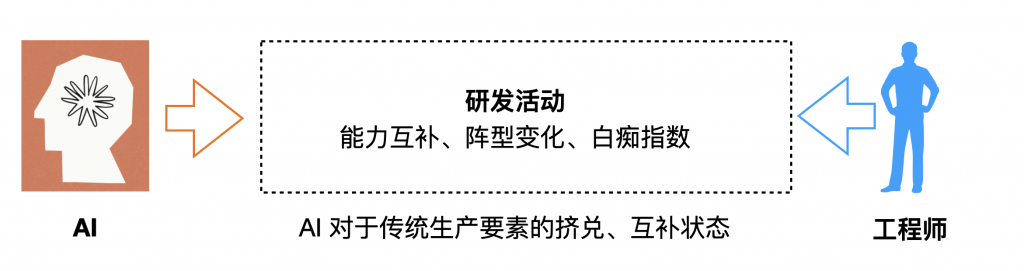

5.2 再说架构师

AI 时代之下,对于软件形态、软件交付的影响是巨大的,模型擅长:基于直接经验或者明确要求的具体工作;模型不擅长:基于经验因地制宜的解模糊问题,个人观点,受影响最大的是依赖直接经验、明确规则的落地工作。先看看模型不擅长哪些:

比如说:架构设计中,需求/系统的变更预期,哪些位置留好扩展位,哪些位置一把梭;

比如说,组织架构对于系统架构的影响,人员的变更预期;

比如说,基于本地的场景合理的选用优化策略,因地制宜,rebalance 一致性、可用性;

比如说,技术方案上的取舍、产品方案的取舍,两者之间的折中。

- 架构和AI的互补

越是模糊的、越是和人性相关的越不容易被模型所替代,而模型不擅长的这些点,恰好是架构所擅长的点。让长板更长可能是在AI时代生存最重要的点。模糊问题的问题建模、技术判断力、人性的把握会变得格外重要,我猜架构师将来的职能之一,就是帮模型补全这些空白。

除了直接操刀解决架构问题,大模型本质上属于“新的武器”,如何牵引模型高效,解决存量问题、解决难点问题、促成模型落地也是巨大的机会点。过程中使用架构背后的方法,比如多Agent模式的构建、引导模型进行问题分拆、DeepResearch、Agentic RAG 这些都是传统软件架构背后的指导方法,只不过挂上了大模型这把新刀而已。

- 人员阵型的变化

AI时代之下,研发阵型会变的极度分化,仅个人观点,两大倾向。

第一,研发各职能之间的边界,因为模型的出现会被弱化,可能未来的业务场子,仅剩业务、技术两种泛化后的职能,不再区分前、后、测试、数据开发等。

第二,研发梯队的能力构成会变的两极分化,极度依赖熟练操作经验的、不善于使用模型的可能会被替代,高阶架构、初级+AI的模式会变为常态。

需要考虑潜在的这个变化,去做架构的导向、建设,以及团队的导向和建设。

- 不做夕阳架构师

前面说了那么多架构师的安全因素,但是如果架构师对于AI 无感,可能第一批被取代的就是这些架构师,而不是一线的研发工程师。

- AI 时代下,白痴指数特别好用

除了上面提到的那些很直接点的,我们可以用白痴指数去定位AI适用度问题,直接看看哪些工作急需创新、再看哪些工作适合模型。

白痴指数(Idiot index)= 成品价格 / 原材料价格,白痴指数特别高(值得创新)

那对于系统,成本计算由「人 + 机器」变成了「人 + 机器 + 模型」,整体成本(人 + 机器 + 模型) / 机器&人&模型价格,人、机器、模型都不贵,但是做个功能需要好久,白痴指数就特别高,那就值得优化。比如优化三者构成、优化协同模式等等

6. 写在最后

架构、研发工作最开始是一门科学,后期感觉有点艺术属性了,要学着享受架构工作,且不拘泥于当下。要做好架构,就多问自己这几个问题:“这是要做个啥?”、“有什么价值?”、“能几个方案能落地?为什么选择这个?”、“这样做是最好的嘛?有没有更好的选择”、“有没有更深远、更广泛的影响?”

此外,把自己看作是一个架构师,是摆脱工具人思维最好的方法,你由于拥有“价值思维”、“成长思维”、“实证思维”(摘自架构思维的三个思维)而发生站位变化,从而快速建立起常说的owner意识、主R意识,意识和认知有了,剩下的就是实践了。

前进的路上,最大的敌人永远是自己。时刻学习、时刻更迭 可能是生存的最好的方法。

本文很多认知可能也还远不到位,欢迎交流、恳请斧正。